サンサシオン 〜絵という旅路へ

『天使の旅シリーズ』の作画🎨は、私がこれまで旅してきた場所を、

天使👼の目線から俯瞰して描くものです。

以前、オランダを訪れた際、離陸する飛行機の窓から見た街並みに感動した記憶は、

今も私の中に鮮やかに残っています。

スマートフォンがなかった時代、写真や特に📹ハンディカムは大切な記録手段でした。

その中に収められた音や会話は、臨場感とともに思い出を鮮明に蘇らせてくれます。

作中に描く人々や子供たちの表情には、旅先で出会った実際の人物たちが投影されています。

そして、この「サンサシオン」(制作の感動)を込めて、

一枚一枚を渾身の力で描き上げています。

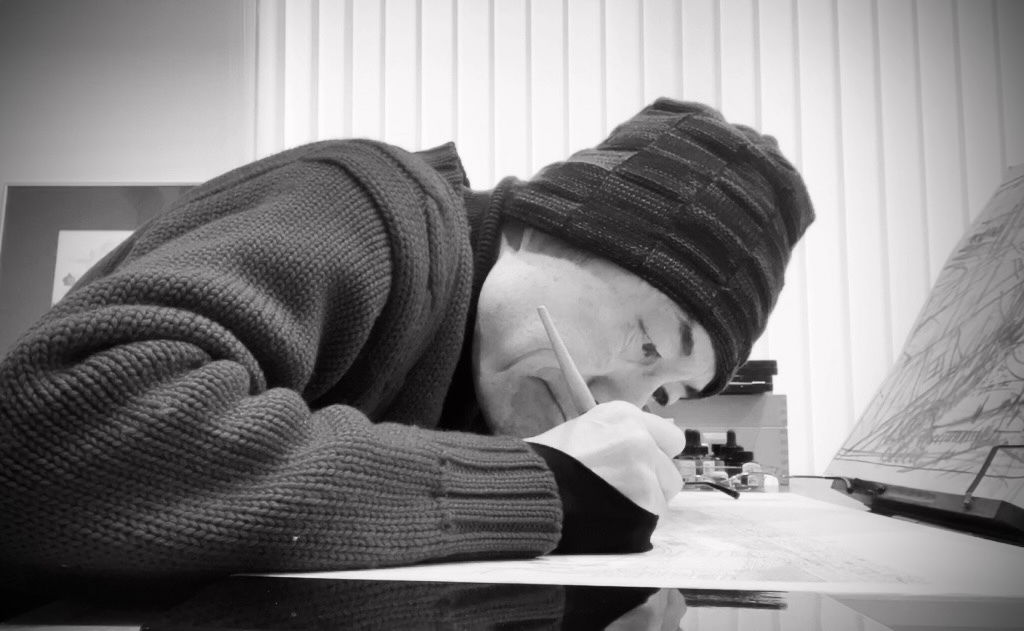

作画風景

基本的に🖊️ペンを使い、特に浸けペンで「丸ペン」「スクールペン」「Gペン」を使い分けます。

均一な線しか描けないドローイングペンでは抑揚が出ないため、

浸けペン独特のタッチが、植物や人物の自然な動きを表現するのに適しています。

使用しているインクは「ウィンザー&ニュートン」

まだ着色には至っていませんが、それもまた旅路の一部です。

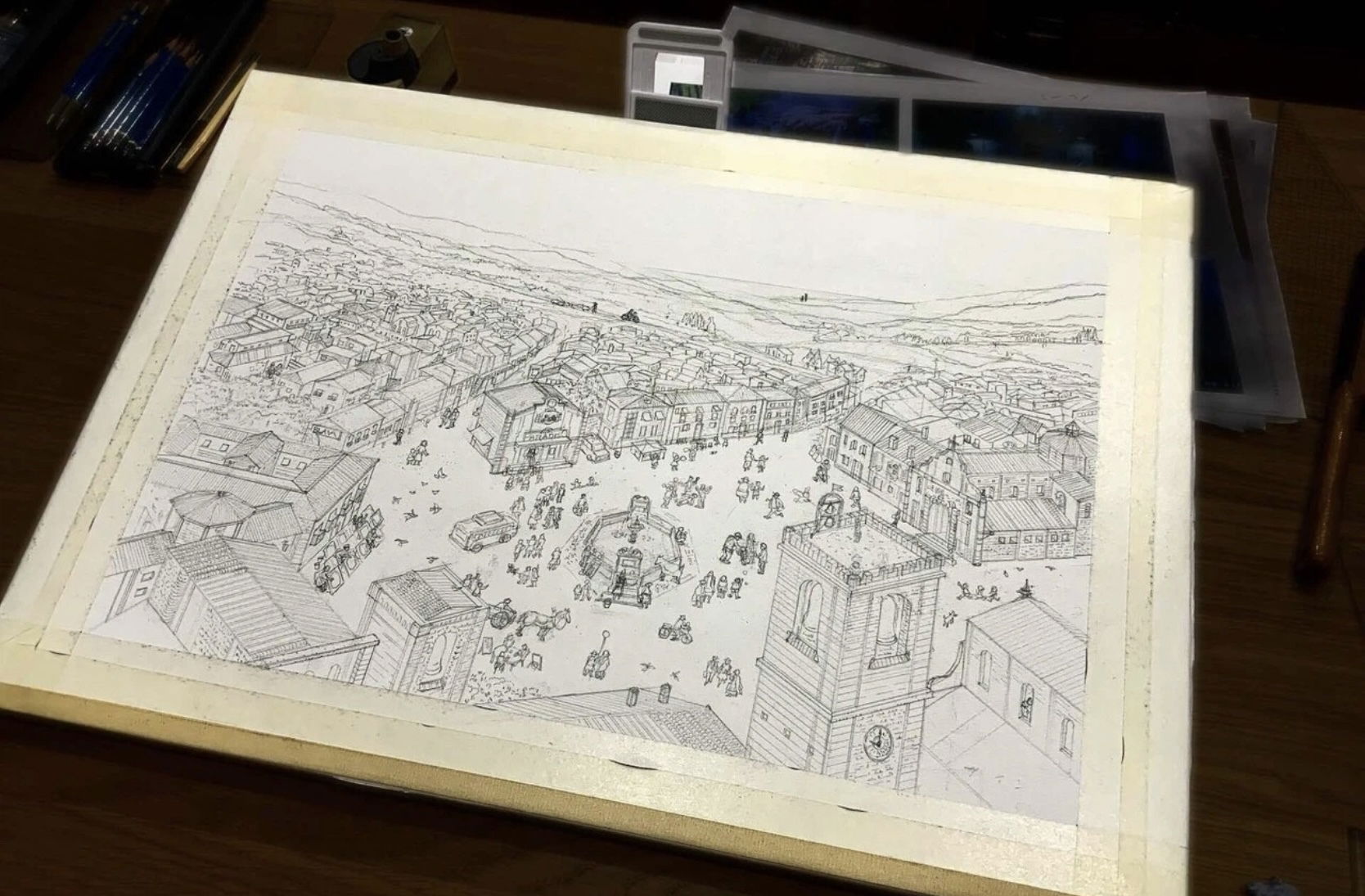

最終的には自分で調合したインクも活用しています。 現在描いている10号サイズの作品では、下絵だけで1年以上を要しています。

絵との対話

サムネイルからラフスケッチをいくつも描き、それを元に下絵を完成させます。

画面上のパース感覚は特に重要で、建築デザイン時代に培った手描き図面の技法が役に立っています。

アクソメ図法で仕上げると、独特なパースがこの絵にしっくりきます。

線はすべてフリーハンド。📏定規は一切使用しません。

時間をかけることで、途中でのアイデアやバランス調整を反映させることができます。

絵との対話の中で、「ここをこうしてほしい」「ここはおかしい」などと、絵が語りかけてくるような感覚があります。

この進み方は、まるで絵と散歩をしているかのようです。

墨入れと着色

下絵が完成したら、次は'✒️墨入れ。

資生堂デザイナー時代に鍛えられた、「1ミリの中に10本の線をフリーハンドで引く」という技法が活きています。

線は定規を使わず、ペンを躊躇なく走らせます。

紙の繊維やペンの動きによる温もりが、完成度に大きく影響します。

墨入れの後は、水彩で着色を行います。

遠近感や情景の最終的なバランスを見ながら、ひかりラメ感を出す「雲母技法」なども取り入れます。

これは、浮世絵の技法から得たヒントです。

最後の仕上げ

着色が終われば、最後のペン入れを行います。

建物、植物、水など、それぞれに表情を持たせながら描き込みます。

例えば、水の表現だけでも1週間かかることがあります。

最後に天使を描き入れ、旅の物語を完成させます。

このプロセスを通じて、作品はまるで自分の子供のように愛おしいものとなります。

どの家の部屋にも馴染むような絵画を描きたい。

その想いは、資生堂でカレンダーを制作していた頃から根付いているものでした。

サンサシオン

最後に、額装を行います。

マスキングテープを剥がし、額縁に合うマット紙や色味を慎重に選びます。

3ミリの縁に金色の絵の具を塗る作業では、職人のように息を止めながら進めます。

完成した作品を見た方々が、旅に出たような癒しを感じてくだされば幸いです。

さぁ、あなたも天使を見つけられたら、きっと幸せが舞い込んできますよ。